|

清水孝 ホームページ

中川町の沿革

|

概要

|

中川町(なかがわちょう)は、北海道上川地方の最北端に位置し、天塩川の堆積作用によって形成された平地と支川の安平志内川(あべし

ないがわ)流域の山間に拓けた地域である。町内の中央を流れる天塩川は、その源を北見山地の天塩岳(1,558m)に発し、岩尾内ダムを

経て名寄盆地に入り、南北80km、東西10kmの名寄盆地を北へ流れ、音威子府から約23kmに及ぶ山間渓谷を抜け中川町内の平地に至り、

安平志内川を合流する。合流後は再び北に流路をとりサロベツ原野を貫流し、天塩町の中心部付近で日本海へ注ぐ。全長256kmは石狩川

に次いで北海道第2の長さで、国内でも4番目の長流である。

開拓が始められたのは明治36年(1903)に帝室御料地の貸下が開始されたことによる。明治時代の後期から、天塩から誉平(中川町)まで蒸

気船が運行され、農産物は天塩港に集められ、天塩港から誉平へは主に生活物資を運搬していた。また、安平志内川流域で切り出した木

材は、春先の融雪増水期に筏を組んで天塩港まで流送された。

町域は、南北51.5km、東西19.7㎞、総面積は595km2で、全体の85%が山林で占められている。かつては「林業のまち」として栄えたが、高度

成長期以降は木材価格の低迷で林業経営も厳しくなった。そのほか畑作や酪農などが主な産業であるが、基幹産業である農林業の不振

は、若年世代の流出を招き、過疎化が進み高齢化率を高める結果になった。中川町では、これら地域の課題に対処可能な需要創出型ビジ

ネスの集散を目指し各種の支援策を積極的に行うなど、新たなコミュニティづくりを進めている。

南北に細長く天塩山地と北見山地に囲まれた内陸に位置しており、寒暖の差が激しいのが特徴で、冬の最低気温は-30℃に達する。また、

夏の暑さは30℃を越えることがある。北見山地の尾根伝いにペンケ山(716.2m)、パンケ山(631.9m)が連なり林道が頂上部まで延びてお

り、山頂から洋上に浮かぶ利尻富士が遠望できる。ペンケ山とパンケ山を結ぶ縦走コースは山岳スキーヤーにも人気がある。 南に位置す

る安平志内川流域は、約1億~7千万年前の地層(中世白亜紀)が広く分布しており、アンモナイトなど学術的に貴重な化石が多く発掘されて

おり、エコミュージアムセンター(中川町自然誌博物館)には、テリジノサウルス類の仲間であるノトロニクスの全身復元骨格(全長4.5m)が展

示されており化石の街として知られている。

|

|

|

|

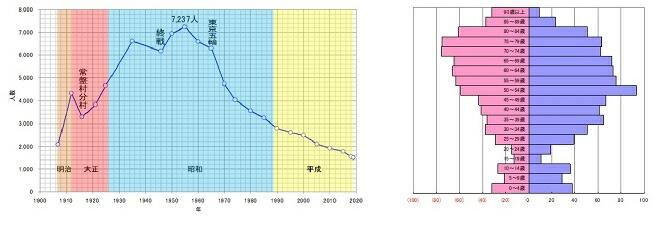

人口の推移

|

中川は、明治36年(1903)から帝室御料地への開拓移民が開始され、常盤村(現在の音威子府村)を分村した大正5年(1916)の人口は3,

287人(565世帯)であった。

その後も入植者が増加し昭和10年(1935)の人口は6,610人になったが、戦時中に400人以上の減少があり終戦時には6,162人になってい

る。

昭和21年以降「戦後緊急開拓事業」により人口も漸次増加を続け、昭和30年(1955)にはピークの7,237人に達した。

それ以降は、日本経済の「高度成長」過程で、多くの農山村でみられた現象が現われ多くの離農・離村者を出し人口の減少が急速に進ん

だ。平成になっても若年層の流出が止まらず平成31年(2019)3月末にはついに1,500人にまで減少し開拓移民が開始された時より下廻る

結果となった。

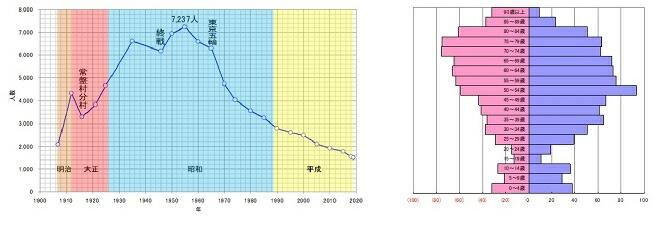

年齢別人口は全体の35%が65歳以上の高齢者で占められ、過疎化と少子・高齢化の進行に合わせて、集落機能が失われ暮らしぶりに変

化が生じている。

今後は、非農家、周辺集落、都市住民等とも連携した新たなコミュニティ形成により、地域資源の保全や新たな価値の創造と再生が求められ

る。

人口の推移 年齢別人口構成(2015年)

人口の推移 年齢別人口構成(2015年)

|

|

掲載内容は、改変・再利用を許諾しますが、法令その他に反する形での利用を許諾するものではありません。

|