|

清水孝 ホームページ

清水家のはなし

|

北海道への移住

|

日本酒は基本的に地産地消であり、自前の徳利などを携えて酒屋へ行き、酒屋は店頭に並べた菰(こも)かぶりの酒樽から枡で量り

売りをするのが通例であった。しかし、明治後期から徐々に酒は一升瓶で売られるようになり、生産された町や村を離れて流通するよ

うになる。

清水屋が廃業に至った経緯は定かではないが、その大きな要因のひとつが、増税の重圧による酒造業そのものの衰退がある。明治

11年(1878)に導入された造石税は、明治34年までに当初の15倍に引き上げられたこと。また、経営の近代化と販路拡大が求められ

たのは確かで、技術的遅れも否めなかった。また、砺波地方では度重なる庄川の氾濫や稲の害虫が大発生して数年に渡って安定した

米の収穫が得られず、地域全体が経済的に困窮していたことがあげられる。

そんな厳しい最中、富山県庁は北海道へ行けば「土地が無償で貰える」、「土地は肥沃で肥料がいらない」、「税金が免除される」などと

いう振れこみで、開拓移民の募集を行った。家族ごと世帯が寄り集まって移住することを奨励した富山県では、特に砺波地方からの移

住者が多く、明治38年〜明治42年の移住者が9,123戸と全国1位になる。

1戸当り貸付区画の5町歩を開墾して、自作農として独立するためには3、4年かかるのが普通で、移住には1年分の生活費と着手小屋

の建設費などが必要とされ、御料地への入植は富裕層の出身者に限られていた。

北海道へは庄川河口の伏木港を出航し日本海を北上し小樽港に集結。中川御料地へは小樽〜天塩を結ぶ定期航路で天塩港へ、天

塩からは長門船と呼ばれた運搬船で天塩川を遡上し誉平の御料局臨時天塩派出所で借受けを申請した。

御料農地の貸付は明治31年(1898年)制定の「北海道御料地内農業地貸下規程」に基づいて行われた。

この規程は従来の府県における御料地の土地貸下規則と比較すると、貸下期限は30年に延長するとともに5ヶ年以内の墾成期間を付

して、貸下料免除の方法がとられた。貸下面積は一戸5町歩を標準とし小作料は6年目から等級別に最高一反歩80銭を徴収した。

中川村知良志内(チラシナイ)には20戸が貸下げられ、清太郎の家族は、明治42年(1909)2月2日中川村字チラシナイ7線43号に転籍

する。

貸付地が決まると、それぞれ各自の土地にまず着手小屋を建てる。しかし、生い茂る巨木に阻まれ開墾が遅々として進まず、開拓が

成功するかどうかは個人の能力や努力だけでなく土地の状況や天候などの運不運にも左右された。

貸付地が決まると、それぞれ各自の土地にまず着手小屋を建てる。しかし、生い茂る巨木に阻まれ開墾が遅々として進まず、開拓が

成功するかどうかは個人の能力や努力だけでなく土地の状況や天候などの運不運にも左右された。

現在では同郷出身者の地縁的なつながりは希薄であるが、移住者においては、血縁関係と同様に同郷出身者の地縁的なつながりが

重視された。

次男の常蔵はこの土地を「墳墓の地」と決め、自ら開墾に励み周りの入植者を支援した。それらは金銭負担や労役奉仕を伴ったの

で、連帯意識から集落共同体が形成されていった。

常蔵24歳で、同郷の辻家の娘、外枝16歳(明治24年5月19日生)と結婚。長男「清」、長女「シギ」、次男「俊雄」、次女「キリ」、三女「サ

ダ」、三男「忠行」、四女「豊子」、五女「美和子」の子供を育てる。

移住当初は主食用の穀類さえ満足に採れず、自給食料を得るようになるまで苦しんだ。主食は、ジャガイモ(馬鈴薯)、カボチャ、トウモ

ロコシなどであり、一年に購入できる米は一斗(およそ15キロ)だった。味噌、塩、醤油など調理に必要なものはすべて天塩川を往来す

る長門船に頼った。

移住当初は主食用の穀類さえ満足に採れず、自給食料を得るようになるまで苦しんだ。主食は、ジャガイモ(馬鈴薯)、カボチャ、トウモ

ロコシなどであり、一年に購入できる米は一斗(およそ15キロ)だった。味噌、塩、醤油など調理に必要なものはすべて天塩川を往来す

る長門船に頼った。

しかし、山菜の蕗、蕨、竹の子やキノコ類は豊富に採れた。天塩川では、サケ、マス、イトウなどをヤス(小刀を棒に結びつけたもの)で

突いて獲った。農場内を流れるチラシナイ川は、春にヤツメウナギ、秋に鮭が遡上し子供でも容易に素手で捕まえることが出来た。

当時、換金作物としては菜種(なたね)が唯一であり、農作物の減収は、その分だけ農場経営に対する負債の増加となった。

入植者の中には、前途に見切りをつけ離農する者もいたが、常蔵は周りの農家の面倒をよく見た。貸金の返済請求をすることも無か

ったので、病床に伏したことを聞いた入植者が大勢返済に駆け付けて、家族を驚かせたという。

こうして農場に踏み止まった人々の執念はみごとに結実して、後の農業の発展に大きく寄与することとなる。

『北海道在住加越能人名録』に「決然墓墳の地を辞して、遠く異郷の地に事を策するは男児の快事なり、明治初年以来、内地各府県よ

り北海道に移住するもの少なしとせず、我が加越能人の如きも最も早く来て本道の拓殖に従事し、今や全道至る処三州人の足跡を見

ざるなし、北海道の人口は現在180万人余にして我が三州人は少なくもその十分の一を領し、これを各府県に比するに人口の多きこと

富力の膨大なることは、我が三州人の右に出ずるもの無かるべし、これ吾人の常に他に誇らんとする所なり。我が加越能人が、斯く本

道に成功したる所以は、本道と我が県とが地理の上においてまた物資の需給において自ら本道と密接の関係を有するはその主因なり

と言えども、またよく県人が奮闘の結果ならざるなし。」と記されており、常蔵らが入植したチラシナイ地区は「富山県人の開いた平和な

地区」に由来し、中川町字「富和」の地名が付けられている。

大正10年(1921年)8月19日、常蔵のもとで暮らす母親ちいが57歳で死去する。常蔵38歳、長男の清が13歳のときである。

この頃には北見と中川で日本の薄荷栽培の80%を占めるまでになっていて、蒸留した薄荷の取り卸油は、1組(ビール瓶2本)で米1俵

に匹敵するという価格で取引されていた。薄荷は相場変動が激しく誰もが一様に儲けるということにはならなかったが、常蔵は持ち前

の勤勉さと周囲の開拓者の信頼を得て財力を貯えた。

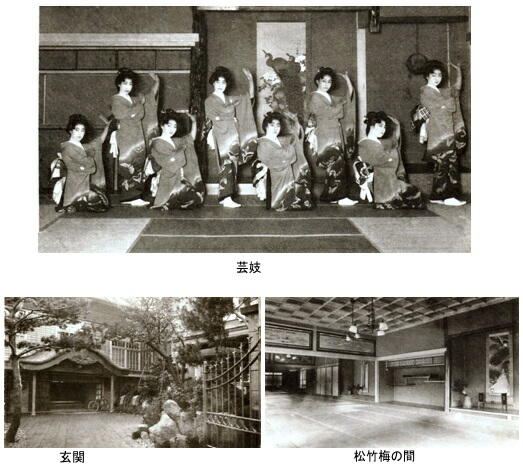

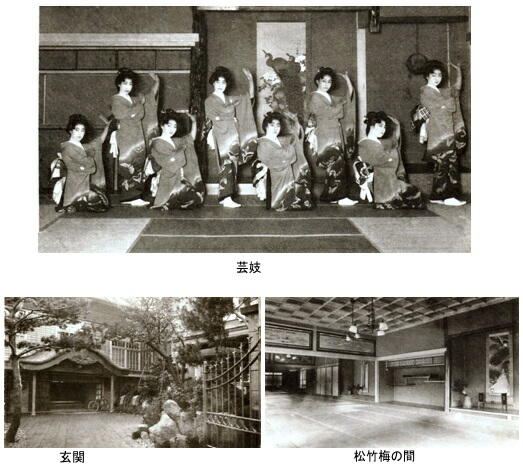

大正後期には「越中郷友会」を結成、札幌すすきのの料亭「いく代」で新年会を催すなど、好景気に支えられ隆盛を極めた時代であっ

た。

|

|

掲載内容は、改変・再利用を許諾しますが、法令その他に反する形での利用を許諾するものではありません。

|